Autor: Anónimo

Año: 2500-2000 a. C.

Género: poema épico

Idioma original: sumerio

El más antiguo poema épico que se

conserva... Yo lo recuerdo, sobre todo, por ese lamento a la muerte del amigo

Llore por ti oso, hiena, pantera...

Llore por ti el río Ula, por cuyas

riberas solíamos pasear...

Lloren por ti los guerreros de la amplia y amurallada Uruk...

Llore por ti quien ensalzó tu nombre,

Llore por ti quien proporcionó grano para tu boca...

¡Lloren los hermanos por ti como hermanas

Y crezca larga su cabellera por ti!

... Por Enkidu, mi amigo, lloro

El Poema o Epopeya de Gilgamesh es la épica más antigua que nos ha llegado. De manera fragmentaria, pero lo que se conserva nos toca el corazón. Sorprende que, a cuatro mil años de distancia, compartamos sentimientos.

Os resumo un poquito de qué va. El prota es Gilgamesh, rey de Uruk, hijo de un dios y una semidiosa, dos partes dios y una parte de hombre. Este tipo es un fortachón algo abusón y sus súbditos se quejan. Los dioses, para pararle los pies, crean a Enkidu, que vive salvaje entre las fieras. La idea es que Enkidu dé su merecido al tirano Gilgamesh.

Este, que sospecha de Enkidu, lo «doma» enviándole una cortesana. Después de yacer con ella una semana, los animales salvajes rehúyen a Enkidu.

Cuando Gilgamesh y Enkidu se encuentran, se darán de mamporros, pero acabarán haciéndose amigos. Corren aventuras, lo que incluye matar a un demonio que guarda los cedros del Líbano por encargo de los dioses, y al Toro del Cielo que les manda la diosa Ishtar (o Inana) cuando Gilgamesh la rechaza.

Lo de Ishtar tiene su gracia. Gilgamesh dice que no, que los amores de esta diosa siempre acaban mal, y se encarga de pasar revista a todos esos amantes infortunados, que ríete tú del catálogo de Don Giovanni.

Ante sus comportamientos impíos, los dioses acaban decretando que uno de ellos deba morir, y será Enkidu, de una manera lenta y dolorosa. Gilgamesh se duele al saberlo y en esa tablilla VIII encuentro la parte más conmovedora, cuando Gigamesh pide a toda criatura viviente, y hasta a los ríos, que lloren por su amigo Enkidu. Él mismo llora y se lamenta. Y, cuando nota que el corazón de su amigo ya no late, se desespera, cuan leona que ha perdido a sus cachorros.

Se deja crecer el pelo, va desnudo, o vestido de cualquier manera, y vaga por las llanuras, en busca de la inmortalidad. La muerte del amigo le hace sentir su propia vulnerabilidad, su condición de hombre que tarde o temprano acabará perdiendo la vida.

Eso le llevará a Utnapishtim, quien le relata la historia del diluvio que el dios Enlil lanzó contra la humanidad. Utnapishtim se salvó porque otro dios le dijo que hiciera un barco y metiera allí a sus familias, amigos y sirvientes, junto con seres vivos. Y empezó a llover y hubo una tormenta terrible.

Cuando acaba la cosa, Enlil se cabrea al ver que algún hombre ha sobrevivido. Los demás dioses le reprochan que a qué fin envió el diluvio contra todos los hombres, que lo que tenía que haber hecho es castigar a los malvados y dejar vivir a los buenos. Que claro, al matar a los humanos no les hacen sacrificios y los dioses no lo pasan bien.

Esta queja de los propios dioses, que ven mal esto del diluvio, me resulta más comprensible. Al fin y al cabo, parece injusto querer acabar con toda la Humanidad. La cosa es que Enlil al final convirtió en inmortales a Utnapishtim y señora.

Viendo que está preocupado por su mortalidad, Utnapishtim facilita a Gilgamesh no la inmortalidad, sino una planta que conservará su juventud. Morirá, pero no sufrirá enfermedad y vejez

Lamentablemente, una serpiente arrebatará la planta a Gilgamesh. Regresa a casa tan mortal como se fue, por mucho que sea una semideidad. Solo que ahora ha aceptado que es su destino, se resigna y, al parecer, es mejor rey.

Parece un añadido

posterior el descenso de Enkidu a los infiernos.

A mí me impresiona de esta historia esa sensación tan cercana de que son hombres como nosotros, con preocupaciones muy parecidas. No te habla de grandes dioses, ni historias de batallas o pueblos. No, te hablan de un tipo bastante poco sofisticado, que se echa un amigo y que, cuando este muere, le duele, e intenta buscar su propia inmortalidad, sin conseguirlo.

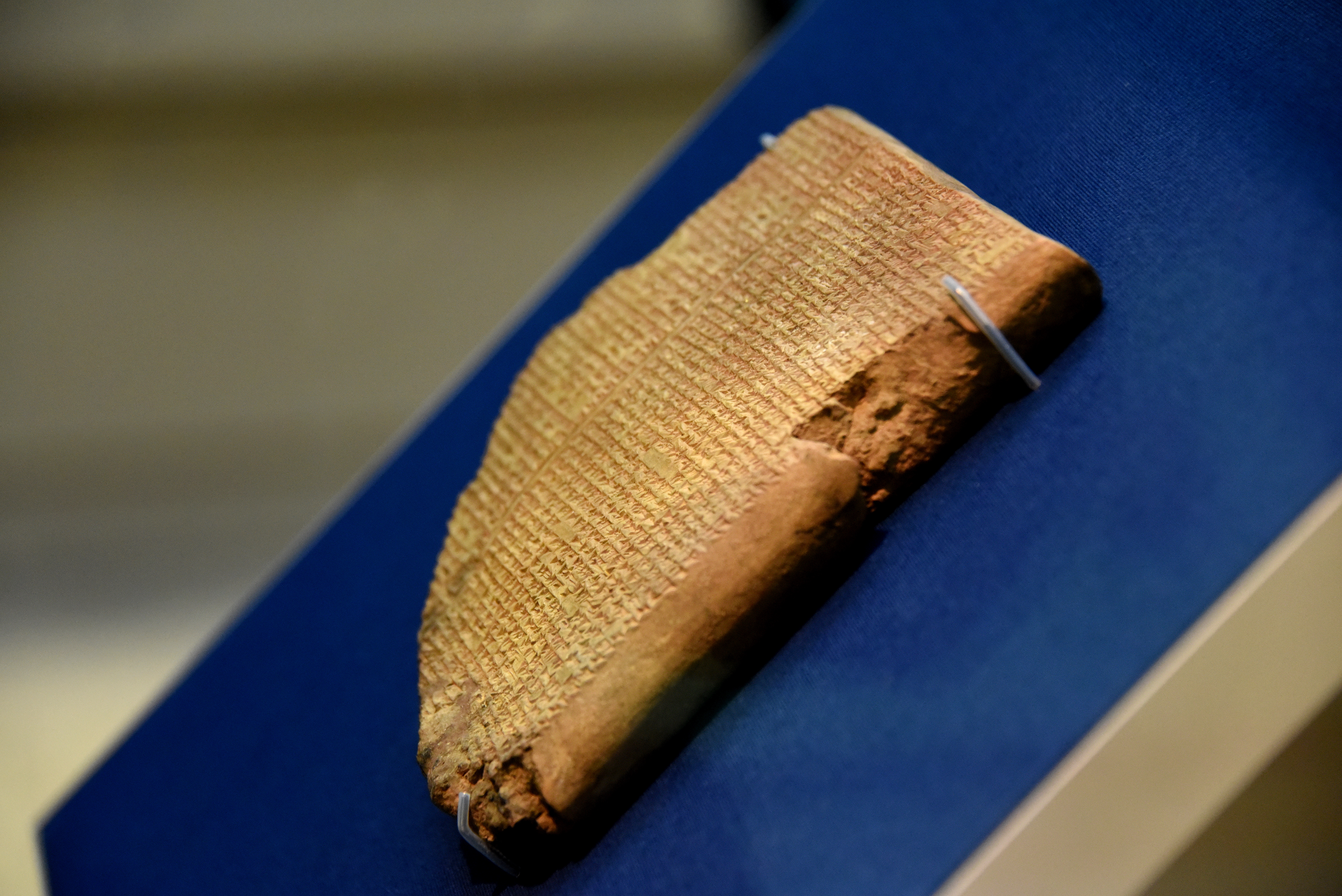

Esta historia nos

ha llegado a través de tablillas de arcilla, con escritura cuneiforme. Esto explica su carácter fragmentario. Al parecer, las más antiguas

conteniendo esta historia son las de Babilonia, que se intentan completar con versiones

más tardías, en acadio y en hitita.

Esta, por ejemplo, es la tablilla XI del Poema de Gilgamesh, dedicada al diluvio, conservada en el Museo Británico. La excavó Hormuzd Rassam, y se remonta al período neoasirio, siglo VII a. C.. Narra la historia del diluvio babilonio. George Smith transliteró y leyó aquella historia. Procede de la Biblioteca de Asurbanipal II en Nínive, Mesopotamia septentrional, en lo que actualmente es Irak.

Los episodios de la historia de Gilgamesh corrieron por todo Oriente Medio a lo largo de siglos. Eso hace que haya distintas versiones, de dataciones diferentes, de cada uno de ellos. Luego hubo una recopilación que cogió todos esos episodios, y dio una forma coherente a la historia. Son las doce tabletas de arcilla de la biblioteca del rey Asurbanipal, del siglo VII a. C. Y ahí quedaron, hasta que empezaron los arqueólogos a excavar allá por el siglo XIX. Gracias a tablillas en diferentes idiomas, sí, como con la Rosetta, consiguieron descifrar estos textos.

Me imagino la sorpresa de aquellos estudiosos, tan religiosos ellos, cuando descubrieron historias «bíblicas» anteriores a la Biblia. Se ve que los judíos, durante su cautiverio en Babilonia, se empaparon de aquella cultura que hundía sus raíces en Sumer y metieron este y otros episodios mesopotámicos en sus libros, para explicar un su origen. Porque el Génesis es posterior a estas tablillas. Claro, antes de estar en Babilonia era un pueblo de pastores con una cultura modestísima. Así que parte de las historias sumerias sobrevivieron bajo el disfraz de la mitología judía.

Frente a otras historias de la Antigüedad remota, Gilgamesh me resulta de lo más asequible. Es tirando a breve, te lo puedes leer en un par de días. Nada que ver, por comparar, con los extensísimos poemas sánscritos o la propia Biblia.

Luego, además, está el atractivo de la historia. Ya digo que resulta muy humana. Gilgamesh es un héroe con sus defectos y sus miedos. Empieza como un chulito que bebe, se acuesta con las mujeres de sus súbditos, abusando. Pero luego sufre pérdidas y dolor. Y acaba resignado a su condición de mortal, hasta aprendiendo a ser mejor rey.

Si queréis saber algo más de este poema, Antena Historia le hizo un podcast estupendo hace tres años.

Con lo que más me quedo de ese programa es cuando hablan de Gilgamesh como el primer héroe. Comenta tres arquetipos de héroe y éste sería el más primitivo.

El más moderno tendría su origen medieval y religioso, el héroe perfecto, cuya perfección le viene de Dios, sería Percival. Un poco aburridillo. En el universo Marvel, sería el Capitán América.

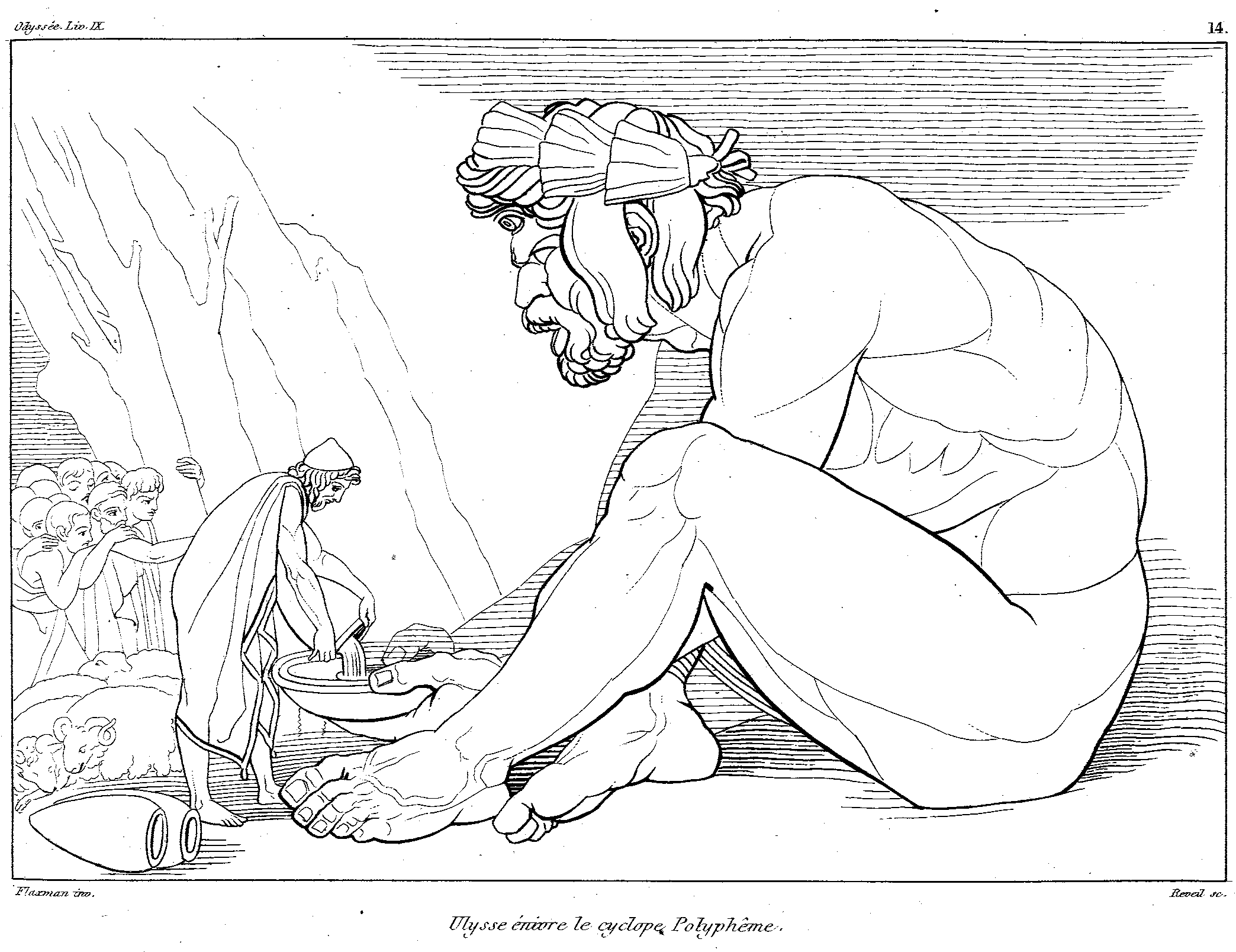

Antes que él estaría el héroe listillo, burlón y algo contra el poder establecido. Sería el modelo de Ulises o los pícaros. ¿Astuto, gracioso y no siempre respetuoso con las normas? Tony Stark, ¿no?

Y el héroe más antiguo sería este Gilgamesh, un tipo fortachón que lo arregla todo a golpes. Muy imperfecto, pero por ello muy cercano al ser humano. Seguirían este modelo el Sansón judío o el Hércules griego. Está claro, Hulk o Thor serían este modelo.