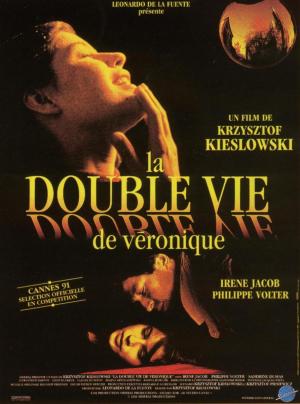

La double vie de Véronique

Año: 1991

País: Francia

Dirección: Krzysztof Kieslowski

Música: Zbigniew Preisner

Aunque diestros y zurdos lo han olvidado, no puede faltar en mi lista

Hay directores a los que asociamos siempre con un determinado compositor de música para el cine. Spielberg/Williams o Leone/Morriconne parecen evidentes.

En mi caso, son indisolubles Branagh/Doyle o Greenaway/Nyman, cosa de gustos. Y una de «mis» parejas es Kieslowski/Preisner.

Como comento arriba, de Kieslowski, muerto hace casi treinta años, ya no se acuerda nadie, ni los diestros ni los zurdos. En Sight & Sound, obviamente, prescindieron de él, no es el tipo de cine para críticos woke. Pero allá a principios de los noventa, era el no va más. Hasta Almodóvar, siempre sensible a lo último, venga o no a cuento, lo copió en más de una escena de La flor de mi secreto.

Pero yo sí lo recuerdo, era apasionado y profundo, con una factura propia, muy romántico y con sus momentos sensuales... Y me viene a la memoria, sobre todo, la música. Estuve dudando de si poner aquí Azul o La doble vida de Verónica. Tres colores: Azul es una película más redonda y cuenta con una interpretación impresionante de Juliette Binoche. Pero si me he decidido a hablar de La doble vida de Verónica es, más que nada, por la música.

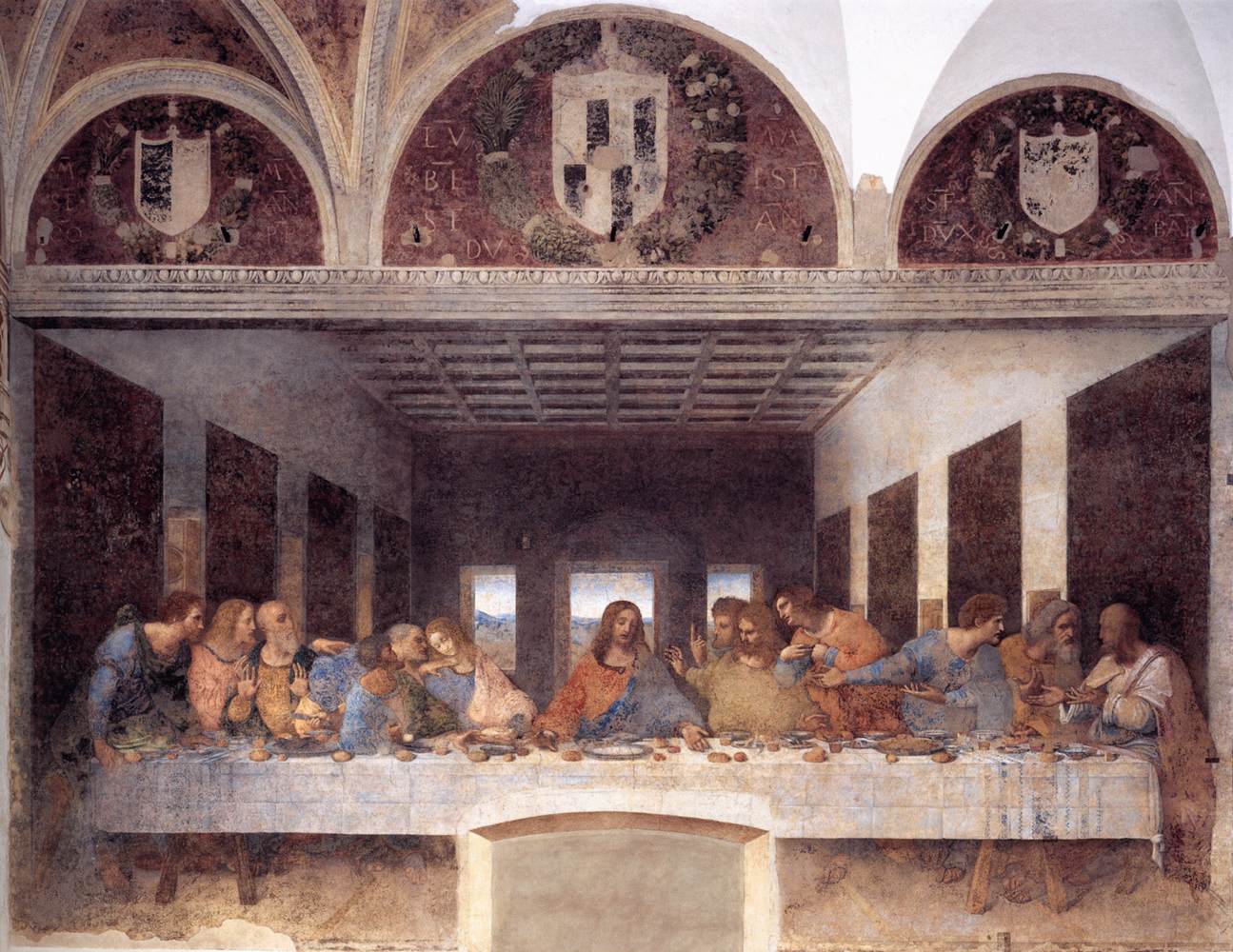

La banda sonora de Preisner es una de las pocas que compré en aquella época. No tenía mucho dinero y tenía que pensarme mucho cada gasto. Música pequeñita, para nada estruendosa o rimbombante, lenta, desgranándose poco a poco, para momentos ensimismados, y ese pastiche barroco con letra del Dante:

O voi che siete in piccioletta barca,

desiderosi d'ascoltar, seguiti

dietro al mio legno che cantando varca,…

Me la aprendí de memoria, y hasta forcé la voz un poco cantándola, pues la soprano debe llegar a unos agudos inverosímiles.

Es, como veis una película europea al cien por cien. Coproducción polaco-francesa, con actores de uno y otro país. Hablada en dos idiomas: empieza en polaco y sigue en francés, y la pieza principal es una imitación de lo barroco con letra de un italiano medieval. Sexo explícito y más de un desnudo, tanto de piel como emocional. ¿Hay quien dé más?

Empieza en Polonia, un país en transformación. Sobre el telón de fondo de las manifestaciones, una joven cantante de coro, Weronika, deja su ciudad natal, y a su novio, para ir a Cracovia, donde tendrá su primer concierto público.

Su camino se cruza con otra Verónica, la francesa Véronique, también música, y profesora de niños. Ahí es donde se desarrolla la mayor parte de la película, en Francia. Esta Véronique, como la otra, padece del corazón; a diferencia de ella, deja el canto.

Véronique se enamora, sin conocerlo realmente, de Alexandre Fabbri, un marionetista y autor que en cierto sentido juega con ella pero, en otro, no. El titiritero se cuela por ella de la misma manera, algo repentina, loca, puro insta-love. Alexandre acaba contándole a Véronique una historia que, sin saberlo, es la suya propia, la de Véronique y su sosias Weronika.

No es una película larga, hora y media. Pero sí es de desarrollo pausado, porque el argumento ya veis que es sencillo. Es cine poético, de ese que es mejor que te dejes llevar por las imágenes, las interpretaciones, los momentos de exaltación y los de recogimiento, incluso la magia que tiene lo inexplicable. Aunque lo mejor es, en mi opinión, sumergirse en esa música omnipresente de Preisner. Sólo por ella merece la pena ver esta película.

La he vuelto a ver hace poco y para mí, supera el test del tiempo. Me parece muy romántica, algo loca, yo creo en el final feliz, de dos que se conocen un poco por casualidad pero que sientes que estaban obligados a encontrarse. Hubo un tiempo en que Philippe Volter me parecía el tipo más atractivo del mundo, gracias a esta película y otra anterior, Le Maître de musique (1988) de Gérard Corbiau. Tristemente, Volter se suicidó en 2005, víctima de una depresión. Me enteré años después, cuando quise ver qué más películas había hecho, porque le había perdido la pista; entonces no es como ahora, que tienes todo el cine en plataformas.

Irène Jacob protagonizó la tercera de la trilogía Tres colores, Rojo.

Preisner ha seguido componiendo para el cine, en su estilo neorromántico, y por momentos minimalista.

Kieslowski dejó de hacer cine después de su trilogía Tres colores y murió en el noventa y seis, con cincuenta y cuatro años (menos de los que tengo yo ahora).

No descarto meter alguna otra película suya entre las cien, quizá Azul, con una Binoche fantástica; o Rojo, que me toca más de cerca. Ya veré.

Otros lo han olvidado, yo no.

La doble vida de Verónica tuvo unas cuantas nominaciones a premios, pero ganar, lo que se dice ganar, ganó menos. Irène Jacob fue premiada como mejor actriz en el festival de Cannes de 1991, la película tuvo el FIPRESCI y el del Jurado Ecuménico. La consideraron como mejor película de habla no inglesa los de la National Society of Film Critics. Curiosamente, aunque para mí (y FilmAffinity) es una película francesa, para el Sindicato de Críticos de Cine Franceses no lo es, y la dieron por ganadora en la categoría de «mejor film extranjero». En los premios Sant Jordi de 1992 distinguieron a Irène Jacob como mejor actriz extranjera.

La Asociación de Críticos

de Los Ángeles premiaron a Preisner y su banda sonora como la mejor de 1991.

Una última reflexión me mueve a preguntarme por el cine español, ¿hay compositores análogos? Sí y muy buenos. No voy a mencionar los clásicos, a día de hoy, de Alberto Iglesias a Alejandro Cardelús, hay compositores de altísimo nivel.

¿Hay esa misma relación director/compositor en el cine español?

No he visto suficiente cine patrio como para saberlo. Alberto Iglesias trabajó

mucho con Almodóvar. Pero en lo que se refiere a clásica, la verdad es que los

cineastas españoles son bastante como la sociedad española: lo clásico no es

algo extendido. Esto no es Alemania o Italia. Salvo la difunta Pilar Miró, no

recuerdo a otro cineasta con cierto gusto por la música culta.

Podéis leer más en la Wikipedia, Film Affinity, o la Internet Movie Data Base.

.jpg)

.jpg)

.jpg)