|

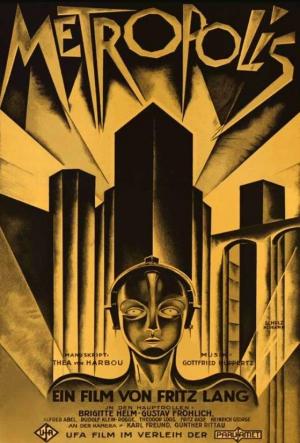

| Póster en FilmAffinity |

Metropolis

Año: 1927

País: Alemania

Dirección: Fritz Lang

Música: Bernd Schultheis, Gottfried Huppertz (Película muda)

Un clásico del expresionismo

alemán

¿Qué es un clásico? Algo que gana espectadores

con cada nueva generación. A mí no me cabe duda de que esta película, que

pronto hará cien años, es de esas que todo aficionado al cine ha visto y se ha

asombrado.

Es película muda y en blanco y negro, lo cual significa que hace falta un cierto talante, o estado de ánimo, para ponerse a verla.

Además, hay

varias versiones, podría decirse que cada generación tiene su Metrópolis, según el estado de cosas del

momento. La última, hasta donde yo sé, es la versión estrenada en el Festival

de Berlín de 2010, a partir de una copia que se cree que es la versión

original, hallada en un museo de Buenos Aires en el año 2008.´

La he visto en dos versiones, una que creo que es la de 2001, no esta última de 2010, y otra la de Giorgio Moroder, que

es una hora y media, con música muy de los ochenta. Queda raro, esas imágenes

con canciones de Bonnie Tyler o Freddie Mercury, pero no puedo decir que me

disguste. Es un kitsch que en cierto

sentido destroza el clásico. Fue nominada a los premios Razzie a peor banda

sonora y peor canción original, con eso lo digo todo.

Pero, por otro lado, te permite hacerte una idea

de sus méritos, sin que acabes dando una cabezada, cosa que le pasa a la mayor

parte de la gente que no está acostumbrada a ver cine mudo. Me llamaréis

hereje, pero quizá no sea mala opción acercarse a Metrópolis con esa versión pop.

Es una película futurista, posiblemente la

primera distopía de la historia del cine. Representa una sociedad dividida

radicalmente entre ricos y pobres. Los primero viven en rascacielos, visten con

elegancia, tienen jardines paradisiacos y un vida cómoda y hermosa, que incluye

un antro de perdición, Yoshiwara. Los segundos, en las entrañas de la ciudad,

en un mundo de máquinas que los alienan, son ellos los que en realidad hacen

que todo funcione, y están limitados a una vida miserable.

Freder, niño pijo de la parte alta, conoce un

día a una muchacha que lo fascina, cuando se le aparece, rodeada de niños.

Al seguir su rastro, conocerá el submundo, y quien es en realidad María, una

especie de predicadora que consciente de las diferencias entre uno y otro

mundo, aspira a que aparezca un salvador, un mesías, que una, con el corazón,

la cabeza y las manos de ese mundo. Este planteamiento parece que era más del gusto de la guionista, Thea von Harbou (que es de las que se quedó en Alemania y se apuntó al partido nazi) que de Fritz Lang (que es de los que tuvo que salir por piernas para salvarse).

A Jon, el padre de Freder, que es el cerebro

pensante de esta ciudad, no le gusta la idea, y entonces recurre a un inventor,

que ha creado una mujer robot, sin sospechar que ese inventor tiene sus propósitos particulares. Lo que pasa después os lo dejo a vosotros, por si

queréis ver la historia.

Lo más alucinante de esta película es darse

cuenta de que muchísimo cine posterior está ahí. Da casi lo mismo la historia sentimental del capital y los proletarios uniéndose por amor gracias

al buen hacer de una profetisa y un niño pijo de buen corazón. O la parte de

ciencia ficción, de creación de robots indistinguibles de los humanos.

No, a mí lo que me llama es la puesta en escena,

la forma, los estilos artísticos de vanguardia, o sea, no tanto lo que cuenta

sino cómo lo cuenta. El vestuario, los decorados, con el detalle de

cada lámpara o cada mueble, los paisajes urbanos de rascacielos, carreteras

elevadas, aviones moviéndose entre ellos, anuncios luminosos…

La vanguardia artística de principios del siglo

XX está presente en todo el diseño de producción. Hay mucho art déco, algún momento surrealista, mucho

suprematismo soviético y futurismo italiano. Por haber, hasta habrá momentos de

gótico del norte de los Alpes, en escenas de catedral, incluidas aquellas

tremendas esculturas que hacían de esqueletos y encapuchados.

Pero, ante todo, es una película expresionista.

Para mí, el expresionismo es un episodio más en la tradicional oposición en el

arte europeo occidental entre el clasicismo sereno del Mediterráneo y lo

emocional, hasta lo grotesco, del norte de Europa. Aunque aglutina artistas muy

diversos, y de artes diferentes, podríamos decir que lo que predomina es la

expresión del yo interno del artista, más que de la realidad objetiva o de la impresión

que el artista tiene de la realidad. Por ello se traduce en visiones febriles, que

causan extrañeza, no siempre agradables, pero que nos seducen con su

intensidad.

En el cine produce este tipo de películas. Se

narra la historia con una perspectiva, ángulos de cámara, visiones

distorsionadas, todo agudo, cortante, iluminaciones radicales de luz y sombras

muy marcados, al servicio de la expresión de sentimientos, emociones, formas de

sentirse dentro de este mundo distópico…

Con películas como esta te explicas

perfectamente de dónde le vienen a Hitchcock determinadas cosas, por ejemplo.

Estuvo en Alemania y aprendió de esa forma de narrar. De hecho, visitó el

estudio de Metrópolis. Los directores

alemanes de los años veinte fueron su referencia, pues su pretensión era «expresar

sus ideas en términos puramente visuales». Las películas mudas que rodó en el

Reino Unido en los años veinte cogen totalmente esa estética, y mucho de ello

se le quedó para sus historias posteriores.

Él lo tenía claro, no es solo lo que cuentas

sino, sobre todo, cómo lo cuentas y cómo lo ve el espectador. Cómo encuadras la

escena, desde dónde la enfocas, y que la narración sea sobre todo visual, sin

necesidad de palabras. Cuando llega el sonido, esto permite jugar con el

diálogo, porque si las palabras no son necesarias, puedes recurrir a ellas para

otras cosas, para crear una dinámica deliciosa oponiendo aquello que los

personajes dicen y lo que en realidad transmiten con sus gestos y sus miradas.

Cito a Hitchcock como ejemplo, pero no será el

único. El cine de ciencia ficción posterior bebe de los hallazgos de Fritz

Lang. La visión de la metrópolis, con sus rascacielos y sus anuncios, te

recordará sin dificultad a Blade Runner.

No hay muchas películas a las que la Unesco

reconozca como Memoria del Mundo (Patrimonio audiovisual de la Humanidad): Metrópolis fue la primera. Os

reproduzco, de la página web de la Unesco:

Alemania - Metrópolis - Sicherungsstück N.o 1: negativo de la versión restaurada y reconstruida en 2001

La célebre película de Fritz Lang Metrópolis (1927) es un destacado testimonio artístico del cine mudo alemán. Rodada en los estudios Babelsberg entre 1925 y1926, la obra se define por su mezcla de cine y arquitectura. El enorme costo de su producción obligó a la UFA, la productora cinematográfica más grande de Alemania, a afrontar graves dificultades económicas. La película, estrenada fastuosamente en Berlín en enero de 1927, alcanzó luego un éxito mundial sin precedentes y se convirtió en el símbolo del modelo arquitectónico cinematográfico del futuro.

Esta versión restaurada de obtuvo el premio

especial de 2002 del Círculo de Críticos de Nueva York.

Podéis leer más en la Wikipedia, Film Affinity, o la Internet Movie Data Base.

¿Por qué alguien debería ver en 2022 una película muda alemana de 1927? Es difícil que alguien a quien le guste el Cine se haga esa pregunta. Pero yo creo que incluso los que se limitan a disfrutar de las pelis, pueden sorprenderse de que hace cien años se crearan imágenes, escenas, que luego han visto repetidas en algunos de sus filmes favoritos.