| ||

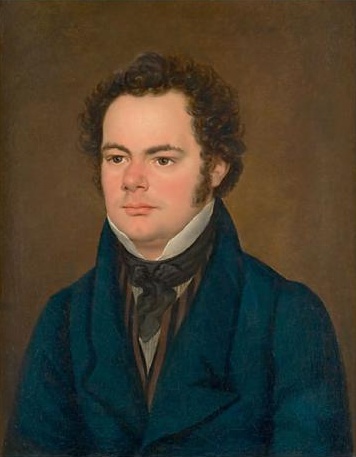

| Modest Músorgski, foto de 1874 |

Карти́нки с вы́ставки, Kartinki s výstavki

Compositor: Modest Músorgski

Composición: 1874

Primera publicación: San Petersburgo, 1886

Versión orquestal de Ravel: París, 1922

Uno de los ejemplos más populares de la música programática.

El

otro día escuché el podcast del programa que Andrés Amorós (Música y Letra)

dedicó a esta obra. Me dí cuenta de que todavía no la había comentado aquí, y mira que es conocida. El podcast en sí lo podéis escuchar en diversas plataformas, yo personalmente estoy suscrita en iVoox, aquí os dejo el enlace, la única suscripción que tengo actualmente de música clásica. Tenía otras de Radio Clásica, pero se me jubiló mi comentarista favorito y los que hay ahora me dan dentera, hablan mucho y no saben tanto como los antiguos (o, si saben, no lo transmiten bien, para mi gusto).

La verdad es que con los comentarios de Amorós básicamente se podría hacer este post, porque sabe sintetizar muy bien lo esencial de cada obra.

De Modest Músorgski ya hablé aquí, al hilo de su ópera Borís Godunov. Recordé que se enmarcaba en el estilo de la música nacionalista rusa del siglo XIX. Autores de toda Europa decidieron incluir, normalmente respetando los formatos habituales de la música clásica occidental, temas o melodías propios de su paísNo se trata de dar toque folclórico o exótico, color local, sino añadir nuevas sonoridades a la música clásica de toda la vida.

Muchos de aquellos músicos rusos no fueron realmente profesionales, sino que tenían otras profesiones. Músorgski, decía yo entonces, pertenecía a la la mediana nobleza, que estuvo en el ejército, pero lo dejó. Cayó en el alcoholismo y en la pobreza, muriendo a los 43 años.

Es otro fallecimiento el que está en el origen de esta obra. En concreto, el de su amigo pintor Viktor Hartmann, a los treinta y nueve años, el 4 de agosto de 1873. Se celebró entonces una exposición para recordarlo, con unos cuatrocientos cuadros del autor, en la Academia Imperial de Bellas Artes en San Petersburgo, en febrero y marzo de 1874. Músorgski contribuyó con un par de ellos cuadros que su amigo le había regalado.

Estamos ante

una suite para piano en diez movimientos, enlazados por un tema

recurrente que se llama Promenade o paseo diríamos nosotros. Es una

pieza considerada para virtuosos del piano, por su dificultad.

Se

trata de música programática: se supone que representa algo real, un

tema, en concreto en este caso sería una representación musical de un paseo por

la exposición. Cada una de las piezas estaría dedicada a un cuadro: los gnomos,

el antiguo castillo, Tullerías, Ballet de polluelos en sus cáscaras (imagen

humorística), la cabaña sobre patas de gallina (tiene forma de reloj y en ella

vive la bruja Baba-Yaga) o la Gran Puerta de Kiev (proyecto de un monumento

para celebrar al zar Alejandro II).

Compuesta, como os he dicho, en 1874, no se publicó hasta 1886, cinco años después de la muerte del compositor, en versión retocada por su colega Rimski-Korsakov. Ahora se conoce, sobre todo, por sus arreglos y orquestaciones que han hecho otros compositores. De las versiones orquestales, la más conocida e interpretada es la de Maurice Ravel en 1922, por encargo del director Serguéi Kutzevitsky.

En cuanto a grabaciones, aquí es obligado señalar una para piano y otra con orquestación de Ravel. Para piano, la de Sviatoslav Richter, grabación de un concierto público en 1958, que incluye obras de otros autores. Ahora lo puedes encontrar publicado por Naxos como «The Legendary 1958 Sofia Recital».

Para orquesta, la verdad es que no he visto una grabación concreta que todo el mundo considere como «la de referencia». He leído buenas críticas de la de Ancerl con la Filarmónica Checa (1968) para Supraphon.

¿Qué es mejor, la orquestal o la suite para piano? Aquí sí que depende del gusto del consumidor, de lo que le vaya más o prefiera en ese momento. Las dos versiones son de altura. La orquestación es realmente brillante, y no es de extrañar que sea mucho más interpretada que la suite para piano. Ahora, si me preguntas a mi, que soy más minimalista, prefiero versiones más sencillas, me pongo antes una pieza para piano que una obra sinfónica. Pero eso va en gustos, como todo.

Para saber un poco más, tenemos artículo sobre esta pieza en la Wikipedia en español.

Por You Tube hay unas cuantas interpretaciones, os dejo esta de la versión orquestal que se titula «Mussorgsky - Ravel: "CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN". OSRTVE / M.A. GÓMEZ MARTÍNEZ», o sea, con la Orquesta Sinfónica de Radio televisión Española y dirección de Gómez Martínez.

part.jpg)

.jpg)