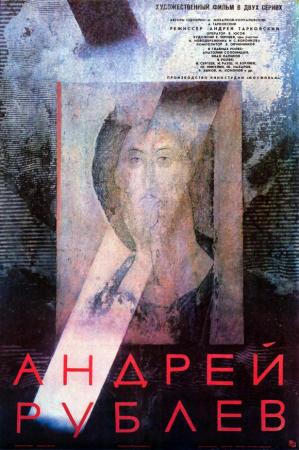

Троица

- Troitsa

Ubicación:

Galería Tretiakov (Moscú, Rusia)

Fecha:

1411 o 1425-27

Estilo:

Arte bizantino

Autor:

Andréi Rubliov

El más famoso icono ruso

Y mientras en Italia comenzaba el

Renacimiento,... en Rusia culminaba el arte bizantino de los iconos con el gran maestro Andréi Rubliov (h. 1360-1430).

Su nombre lo podéis encontrar transliterado de diversas formas, yo he leído Andrea, Andrés, Rubliev y Rublev.

El gran imperio medieval fue, ya lo he

dicho varias veces, Bizancio. Extendió su influencia cultural por tierras balcánicas y hacia el norte, la Rus de Kiev y más allá. El arte de la Rusia

medieval procedía de Bizancio, hasta el punto de incluirse como una especie de escuela regional dentro de la Tercera Edad de Oro.

De la vida de Andréi Rubliov se sabe más bien poco. Ni siquiera se han

identificado con certeza todas las obras salidas de su pincel. Hasta hay quien

duda de si este icono de la Trinidad es suyo o no.

En cualquier caso, es una de las obras más

conocidas del arte ruso. Estamos ante una pintura sobre tabla, pintada al temple.

Sus dimensiones son 142 x 114 cm.

Ilustra un episodio del Génesis 18, 1-8,

conocido como «La hospitalidad de Abraham» o «Visión de Manré», es decir, la

aparición de los tres ángeles a Abraham junto a un encinar o robledal, llamado según dónde

lo leas Manré, Mamre o Mambré. Lo pongo a continuación para todos aquellos que de historia cristiana o judía sepáis lo básico:

1 Y apareciole Jehová en el valle de Mamre,

estando él sentado á la puerta de su tienda en el calor del día.

2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres

varones que estaban junto á él: y cuando los vió, salió corriendo de la puerta

de su tienda á recibirlos, é inclinóse hacia la tierra,

3 Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia

en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo.

4 Que se traiga ahora un poco de agua, y

lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol,

5 Y traeré un bocado de pan, y sustentad

vuestro corazón; después pasaréis: porque por eso habéis pasado cerca de

vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho.

6 Entonces Abraham fué de priesa á la tienda

á Sara, y le dijo: Toma presto tres medidas de flor de harina, amasa y haz

panes cocidos debajo del rescoldo.

7 Y corrió Abraham á las vacas, y tomó un

becerro tierno y bueno, y diólo al mozo, y dióse éste priesa á aderezarlo.

8 Tomó también manteca y leche, y el becerro

que había aderezado, y púsolo delante de ellos; y él estaba junto á ellos

debajo del árbol; y comieron.

A Abraham, como se ve, se le aparecen

tres varones a los que da de comer. Luego se sabe que son ángeles y le vienen a decir que su mujer tendrá un hijo.

Rubliov nos muestra a los tres ángeles

sentados a la mesa. Sobre ésta, un cáliz dentro del cual hay la cabeza del

becerro.

Detrás de las figuras, en lugar del habitual fondo de oro bizantino, se vislumbran representaciones de la realidad, aunque de forma esquemática. A la derecha tenemos una

montaña identificada como el monte Moriá; en el centro, el árbol de

Mambré, y a la izquierda, la casa de Abraham.

Lo que ocurre es que esas figuras representan

algo más, son una alegoría de otra cosa, en concreto, del misterio de la

Trinidad, esa creencia cristiana en un solo dios dividido en tres personas. No es un dogma fácil de entender, y este tipo de representación gráfica podía ayudar a los fieles.

Los tres ángeles tienen rostros muy parecidos, y cada uno de ellos sería una de las personas de la Trinidad; de izquierda a derecha: Padre, Hijo (Jesucristo) y el Espíritu Santo.

Si nos fijamos bien, tanto Jesucristo

como el Espíritu Santo se vuelven hacia el Padre. El Hijo bendice el cáliz. El Padre y el Espíritu Santo, en posturas curvadas, replican con sus cuerpos la forma del cáliz que

hay sobre la mesa. Todo lo cual recuerda, a su vez, a la Eucaristía.

De esta manera, un episodio del Antiguo

Testamento serviría para aludir al Nuevo, con el sacrificio de Jesucristo, que

se recuerda en el cáliz y la cabeza cortada del becerro.

Cada uno de los elementos externos (casa, árbol,

montaña) tiene también su sentido propio. Lo que pasa es que, según el libro de arte que consultes, te lo cuentan de un modo distinto. Así el

edificio sería la casa de Dios o la presencia de Dios en medio de su pueblo. El

roble, que queda en el centro sobre Jesucristo, es visto tanto como un elemento

del Viejo Testamento (el árbol de la vida) como del Nuevo (la cruz y la

resurrección). Finalmente, la montaña la he visto descrita como muestra del

ascenso espiritual y también como prueba del pacto divino.

Ya veis, aquí todo tiene su significado esotérico

o místico. Las cosas son lo que son pero también representan algo más, un

concepto, una idea, una creencia…

Si nos fijamos, la perspectiva de las

sillas, del suelo y de los demás elementos acaban formando un octógono dentro

del cual quedan las figuras. Pues bien, el ocho trae a la cabeza el octavo día, es

decir, el domingo de Resurrección.

También los colores usados denotaban algo más que lo bonitos que te parezcan. Así, el azul evoca

la divinidad y, el verde, la vida. El oro se relaciona con la realeza.

Y el árbol, ¿qué es, roble o encina? De ambas formas lo he visto en los libros. Pues bien, en el yacimiento de

Mambré existe, o existía, un árbol al que llamaban roble de Mambré. El que existe en esta localidad, es una Quercus coccifera, o sea más bien un roble, aunque a esta especie

concreta, en español, se conoce como chaparro o carrasco.

El icono de la Trinidad fue un encargo del abad Nikon de

Radonezh, para el monasterio (lavra) de

la Trinidad y San Sergio, cerca de Moscú. No todos los estudiosos están de

acuerdo con la datación, pues se han dado diferentes fechas, algunas tan

temprano como 1408, otras llegan hasta 1428. Yo he puesto en el encabezamiento las fechas más probables, según la Wikipedia en inglés y en ruso: 1411 o 1425-27.

Se veneró durante siglos en ese monasterio, siendo uno de sus iconos más apreciados. Aquí

tengo que explicar un poco lo que es un icono,

porque no es simplemente un cuadrito sobre tabla para deleite de los sentidos. No, el icono era una obra de

arte religiosa que tenía como destino ser colocada en un lugar específico de la

iglesia: el iconostasio.

Iconostasio del monasterio de la Trinidad y San Sergio, fotografiado por © Pierre André (2018).

Este muro separaba el presbiterio del resto de la iglesia. Llenaban la pared de imágenes sagradas pintadas.

Así, los fieles quedaban a un lado, rezando a esas figuras santas y, detrás, quedaba para ellos oculto el

misterio de lo que hiciera el sacerdote ante el altar.

Pues bien, esta Trinidad de Rubliov fue una de las más preciadas imágenes expuestas

en el iconostasio de ese monasterio cercano a Moscú, llamado hoy de la Trinidad y San Sergio.

A lo largo del tiempo, se confeccionaron

diversas rizas para cubrirlo. Y

diréis, ¿qué es eso de una riza?

Veréis, era habitual ocultar parte del icono con una lámina de oro o plata,

dejando solo al descubierto la cara y manos. He visto que a esto se le llama oklad o riza, ambos términos se usan indistintamente, aunque en mi libro de

Historia del Arte decían que, cuando solo cubre el fondo es cuando se llama riza.

Sí, como lo oís, tenían la pintura preciosa,

hecha por un gran maestro y luego la tapaban. Y encima perforaban la tabla porque fijaban la lámina metálica con clavos.

A las rizas, a veces se les añadían tsatas,

una especie de medias lunas o torques, con piedras preciosas.

Aquí, fotografiada por shakko, vemos la riza que encargó Borís Godunov (r. 1598-1605) para el icono de la Trinidad. Miguel

I (r. 1613-1645, el primer Románov) añadió tsatas, de oro y plata con

perlas y piedras preciosas.

O sea, que estas pinturas permanecieron ocultas

durante siglos. Solo salieron a la luz plenamente cuando, en el siglo XX, se quitaron

las rizas y se limpiaron.

A la Galería Tretiakov llegó en 1929,

donde puede verse actualmente. Su estado actual obedece no solo a lo que se

pintó en el siglo XV, sino también a los retoques y restauraciones que se

hicieron posteriormente.

Como ya mencioné antes, este icono se enmarca cronológicamente

dentro de la llamada Tercera Edad de Oro del arte bizantino, que va desde el fin

del imperio latino (1261) hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos

(1453).

Para entonces, la pintura ya no está

representada por mosaicos sino por iconos, esto es, pintura sobre tabla.

Como curiosidad, el icono más antiguo se

considera que es un pantocrátor del monasterio de santa Catalina en el desierto

del Sinaí. Dataría del siglo VI. Os lo pongo a continuación, a la derecha.

Este monasterio que se encuentra en Egipto contiene muchas obras de arte preciosas, y entre ellas está la colección de iconos más antiguos que se conservan. Muchos están realizados con la técnica dela encáustica.

Lo particular de esta técnica pictórica es que se usa cera para aglutinar los pigmentos. Se usa desde la antigüedad. Por ejemplo, los famosos retratos romanos de El-Fayún se hicieron con esta técnica.

La colección de iconos de Santa Catalina incluye varios de este siglo VI, que se pueden considerar casi únicos. Porque, hay que recordarlo, el imperio bizantino pasó por fases de iconoclasia feroz que destruyó todas las imágenes existentes. Parece que solo este monasterio, perdido en el desierto, conservó sus obras de arte.

Al final, la lucha entre iconoclastas e iconódulos la ganaron, ya se ve, estos últimos.

Por ello en siglos posteriores se recuperó el esplendor del icono, que se transmitió más allá, hasta las tierras rusas. En ellas perduró durante siglos, incluso cuando cayó Constantinopla y desapareció el imperio bizantino, en tierras rusas se siguieron pintando y venerando iconos.

Aquí no puedo enlazar con la Wikipedia porque

nadie ha tenido a bien dedicarle aún un artículo en español a esta obra maestra

del arte ruso. Os pongo link a la página de Andréi Rubliov, pero tampoco creáis que es muy lucida.

_by_shakko.jpg)